ダイアローグ | 変わる世界をクリエイティブに進み抜く

クリエイティブにできることはなんだろう

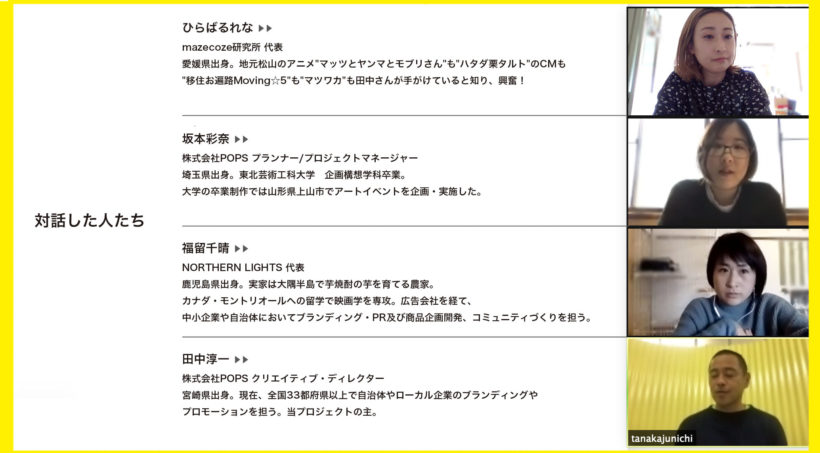

2020年。オリンピックイヤーになるはずだった今年、世界中の人が瞬く間に未知の感染症と向き合う当事者になりました。 私たちの意識、行動は日々猛スピードで変化し続けています。 この混沌から何を学び、そしてささやかにでも希望をうみだせるか。 これからはじまる「だれでもクリエイティブ -クリエイティブ・ディレクター田中淳一さんの感覚感性を分解し隊」では、全国各地の魅力を発信するクリエイティブ・ディレクターの田中さんと一緒に、だれもがクリエイティブの力を持てる方法を探究していきます。 >だれでもクリエイティブプロジェクトの説明 この企画の中でのクリエイティブとは、“ものがたりづくり”のこと。 田中さんの、課題を発見し、それを創造的、独創的なアイデアで解決した先に、楽しいコミュニケーションを生み出していくことができる、という思いから出発しています。 新型コロナウイルスの感染が拡大し、働き方や意識の持ちように変革が起こるいま、しなやかに楽しくしぶとくあるために、クリエイティブにできることはなんだろう。 本編をはじめる前ではありますが、田中さんはじめプロジェクトメンバーがいま感じていることを話し合うオンライン対談をしました。これからますます答えや正解がなくなる中で、一つの視点になれば幸いです。※この対談は、2020年3月6日に行ったものがベースとなっています。

緊急事態宣言発令後の4月24日現在とは状況の深刻度や情報量も大きく異なるため、再び編集会議を開き一部編集を加えた上で、記事にまとめています。

みなさん、毎日どうしてますか?

ひらばる

「それぞれに準備してきたイベントが中止になったり、撮影ができなくなったり、予定していた仕事がなくなったりしていることと思います。状況も日々深刻なものになっていて。ここまで暮らしや働き方ががらりと変わるのを、しかもみんな同時に体験するなんてこれまでなかったと思うのですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?」

田中さん

「いまはテレワークで仕事を進めています。自分のようなクリエイティブの仕事をする会社が、全部テレワークにするのが良いことなのかとか、坂本さんは新入社員なんですけど、未来を考えたときにこの選択がいいのだろうかとか、考える時間が増えて疲れちゃいますね。

3.11の東日本大震災のとき、自分はすぐ会社に行って動いたほうなのですが、何かが起きたらどうするんだという声もありました。でも、経済を回せる人が回していかないと何もなくなっちゃうので。

マスクが足りないといっている裏で、24時間製造してくれている人がいる。医療従事の人はもちろん、介護施設で働く人もいて。一方的な論争はインクルーシブ※ではないなと思います。冷静に、それぞれの人がそれぞれの立場でできることをやっていくだけなのかなと」

※インクルーシブ:包括的、包摂的、つつみ込むなどの意味。あらゆる人が排除されない、という意味合いでも使われる

ひらばる

「福留さんは2月から“自主的ロックダウン生活”として、完全在宅での生活に切り替えていますよね。私の身近にいる人の中では、一番早く自粛を選び行動に移した人なのですが」

福留さん

「私は食関係の仕事が多いのですが、準備してきたイベントや出張は年明けから軒並みキャンセルになりました。一方で、各地にいるパートナーとの会議はもともとオンラインですることも多かったので、仕事は続けられています。いまは電車を使わず、ひたすら自宅で仕事しながら出かけるのは公園と買い物だけという生活ですね。

経済、社会活動、コミュニティの大きなダメージの中で、回せる人が回さなきゃというのは私もすごく感じています。業界や業種にもよるし、主語が企業なのか個人なのかによってもできることが違うので、難しいですね。個人的には、淳一さんのように少人数でクリエイティブを生業とする企業は、完全にストップする必要がなくて強いんじゃないかなと感じています。ひらばるさんはいかがですか?」

ひらばる

「私もみなさんと同じ状況ですが、一番変わらないのはmazecoze研究所かも。福留さんと同じで、研究員が全国にいるのでもともと実際に会うほうが珍しくて、いろんなオンラインツールを使って進めてきたから、あまり変化がないのもあるかもしれません。取材はオンラインでしています。でも、実際に相手の方と会えないのはやっぱりすごく寂しいですね」

ひらばる

「それぞれに準備してきたイベントが中止になったり、撮影ができなくなったり、予定していた仕事がなくなったりしていることと思います。状況も日々深刻なものになっていて。ここまで暮らしや働き方ががらりと変わるのを、しかもみんな同時に体験するなんてこれまでなかったと思うのですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?」

田中さん

「いまはテレワークで仕事を進めています。自分のようなクリエイティブの仕事をする会社が、全部テレワークにするのが良いことなのかとか、坂本さんは新入社員なんですけど、未来を考えたときにこの選択がいいのだろうかとか、考える時間が増えて疲れちゃいますね。

3.11の東日本大震災のとき、自分はすぐ会社に行って動いたほうなのですが、何かが起きたらどうするんだという声もありました。でも、経済を回せる人が回していかないと何もなくなっちゃうので。

マスクが足りないといっている裏で、24時間製造してくれている人がいる。医療従事の人はもちろん、介護施設で働く人もいて。一方的な論争はインクルーシブ※ではないなと思います。冷静に、それぞれの人がそれぞれの立場でできることをやっていくだけなのかなと」

※インクルーシブ:包括的、包摂的、つつみ込むなどの意味。あらゆる人が排除されない、という意味合いでも使われる

ひらばる

「福留さんは2月から“自主的ロックダウン生活”として、完全在宅での生活に切り替えていますよね。私の身近にいる人の中では、一番早く自粛を選び行動に移した人なのですが」

福留さん

「私は食関係の仕事が多いのですが、準備してきたイベントや出張は年明けから軒並みキャンセルになりました。一方で、各地にいるパートナーとの会議はもともとオンラインですることも多かったので、仕事は続けられています。いまは電車を使わず、ひたすら自宅で仕事しながら出かけるのは公園と買い物だけという生活ですね。

経済、社会活動、コミュニティの大きなダメージの中で、回せる人が回さなきゃというのは私もすごく感じています。業界や業種にもよるし、主語が企業なのか個人なのかによってもできることが違うので、難しいですね。個人的には、淳一さんのように少人数でクリエイティブを生業とする企業は、完全にストップする必要がなくて強いんじゃないかなと感じています。ひらばるさんはいかがですか?」

ひらばる

「私もみなさんと同じ状況ですが、一番変わらないのはmazecoze研究所かも。福留さんと同じで、研究員が全国にいるのでもともと実際に会うほうが珍しくて、いろんなオンラインツールを使って進めてきたから、あまり変化がないのもあるかもしれません。取材はオンラインでしています。でも、実際に相手の方と会えないのはやっぱりすごく寂しいですね」

いま生きている時代は自分で楽しくしたい

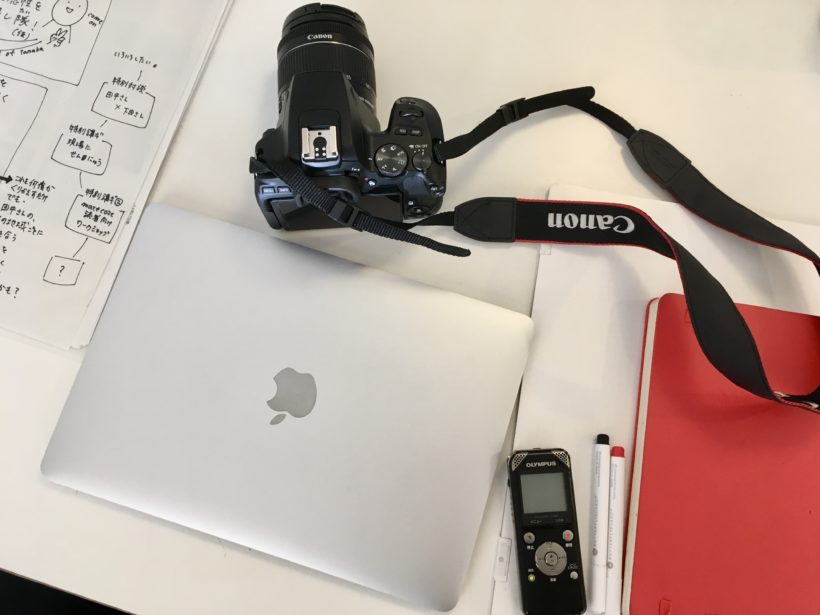

オンライン取材でも気持ちを切り替えるため道具は一式準備。

オンライン取材でも気持ちを切り替えるため道具は一式準備。

個のプロフェッショナル化とレジリエンス

ひらばる 「コロナウイルスが終息した後も、もう前の状態には戻れない、新しい時代がはじまっていると多くの人が言っています。ここで学んだことを、次の時代に活かせるか。国や企業、地域、それから個人にも変化が求められていくと思うのですが」 田中さん 「今回の騒動においては、働き方が変わるというのが大きくなっていくんでしょうね。個のプロフェッショナル化が進んで、逆にいうと、それができないと厳しい時代になっていくんじゃないかと思います。自分の場合も、 “プロとしてどういうものを作ってくれるの”という問われ方は、よりシビアになっています」 ひらばる 「個のプロフェッショナル化……ドキドキしますね。そのためにはそれぞれがどうなっていくことが重要になるとお考えですか」 田中さん 「自分が何を表現したいか、自分が生きている時代を人のせいにしないで自分で楽しく生きていくにはどうしたらいいのかを考えていくことかなと思います」 福留さん 「その流れは教育にも影響を及ぼしていきますよね」 田中さん 「海外で審査員をやるときに各国のクリエイティブ・ディレクターと話していると、日本人って彼らに比べると全体的に幼稚なんだなと感じることがありました。自分も含めて。 日本で賞をとったポスターを見せると “綺麗だけど、ジュンイチ、このポスターのコンセプトは何?伝えたいことは何?”ってめちゃくちゃ聞かれるんですよ。 彼らにとってはデザイン技術はもちろん大事なのですが、それよりも、そのデザインをつかって込めた想いこそがクリエイターの価値だと気づかされました。 日本はベースに以心伝心みたいなものがあるから、自分の伝えたいことをバシッと言う術を持ってこなかったというか、逆に波風立てないために曖昧にする技術を磨いてきたというか。それがこれからの時代に変わってくるんじゃないかなと思います」 ひらばる 「私もそのあたりの思考の深さが足りないやばいと気づいて、いまあれこれトレーニングしているんです(笑)思考力や表現力って当たり前に備わっているようで、自発的に学んだり自分の内面にアクセスするようなことをしないと磨けないものだと感じています。 それと、福留さんは、SNSでレジリエンス※の視点からも発信されていましたよね」 ※レジリエンス:復元力、回復力、弾力、うまく適応できる能力、自発的治癒力のなどを意味する 福留さん 「日本は震災や災害が多くレジリエンスが高い一方で、喉元過ぎれば忘れてしまいがちだとも思います。困難を超えていけるんだけど、それを体系化したり目に見える形にして、次に活かせない社会的な弱みもあるのではないかと。 日本と海外を比べた時に、歴史的な背景や言語の特性から日本はイメージや阿吽(あうん)で通じ合いやすいという利点はあるんですが、主語を省略できてしまうなど言語の特性もあって見える化・体系化することが苦手だなと常に思っていて。そういう意味では、個人的には震災後に今回のコロナを経て、あれから何を学べたかな、変えてこられたかなと自問している部分もあります」 ひらばる 「福留さんは海外での暮らしも体験されていて、よりそういった違いに気がつくのかもしれませんね。ここから学んだことをなかったことにせず、次に活かしていくため、クリエイティブにできることという視点では……」 福留さん 「クリエイティブって、一見まだまだファッションや才能だと思われがちだと思うのですが、より困難で不透明な時代を生き抜くために必要な“創造的な課題解決”で、レジリエンスを高めるために必要な手段でもあると思います」 田中さん 「クリエイティブは “ものがたりづくり”と言っていますが、それは、課題を発見して、創造的、独創的なアイデアで表現し解決しながら、記憶装置としても機能していくと感じています」地域に力を

ひらばる 「次に、本編ともつながってくる、お二人がクリエイター、プロデューサーとして取り組まれている“地域”についてです。 導入では、田中さんにとっての地域の定義を教えてもらいました。“Creativity for Local, Social, Global”というスローガンを掲げ、地域という言葉を、英語でいうlocal(地元の、とか、ある特定の地域の)と同じ意味で捉えられていると。 “地方”という言い方ではなく“地域”と表現することを大切にされているのも、私にとっては発見でした」 福留さん 「私も普段、“地方”という言葉はどこか“中央”から見た一方的な視点のように感じて使わないようにしているんです。淳一さんもそうだと知って、密かに嬉しいです(笑)」 ひらばる 「福留さんにとって、地域とは?」 福留さん 「私はご先祖さまが代々鹿児島の百姓だったりして、自分にとっては地域=生みの親、東京=育ての親、みたいな感覚があります。 そして特に“地方創生”以来、対立構造で語られることも多い両者ですが、個人的には東京の自分の暮らし周辺も“地域”であり、そういう意味では特に区別して考えていません。地域における仕事を始めた経緯はとっても長いので割愛しますが(笑) いま多くの若者が地域に向かっているように、都市部で失われがちな“身体性”を取り戻すことだったりあらゆる地域格差を無くしたいということが大きいです」 ひらばる 「身体性、とても気になります。これはまた別の機会にじっくり聞きたいです! 田中さんは、これから地域というものに、どんな変化が起きる、起こしたいとお考えですか?」 田中さん 「地域の企業さんで大変な打撃を受けているところもあるし、これからどうしようとなっているところがたくさんあると思います。自分はそこの部分に武器を与えたいというのがあって。 クリエイティブはアウトプットの一つの形でしかないけど、頭を柔軟にして自分たちがやっていることの意味を考える力を持つことだったり、発想次第で抜け道に気づけたり。そういう力がある会社って、うまく転換していけると思うんです みんなモノを作ることはとても上手なんですが、ある意味、そこで終わっているというか。つくったものに、ものがたりをつくることが今の時代にはとても大事だと思います。そこの部分が自分が力を注いでいるところですね。 アメリカはものがたりづくりがうまい国のひとつだと思います。それは、ある意味、多人種多民族多文化だからかと。つくったものを人種や文化、国境を超えて伝えていくには、やはりものがたりの力が効くんだと思います。アップルもアマゾンもグーグルも、ものを売ってるのではなく、ものがたりを売っていて、そのものがたりが面白かったり、共感できるからみんなお金や時間を彼らに費やすのだと」 福留さん 「私はいまの状況を乗り越えた先に、あらゆる文化やクリエイティブの地域格差がなくなるんじゃないかなと思っています。いまのように、対面ではないつながり方で、いろんな場所にいる人が一緒に参加できる。私たちが地域の活動をしてきた中で、次のステップがそういう状況になれば良いかなと思っています。淳一さんがさっき言っていた、クリエイティブな思考と課題解決はあくまでもツールでしかないんだけど、それを賢く使っていくという」 田中さん 「地域の人が、“変わらなきゃいけない”とか“新しいものを作らなくちゃいけない”と言うことがあります。それも一つのあり方だとは思うのですが、変わらずにあり続けているものをしっかりと見つめることもやってほしいなと。たしかに都会とのクリエイティブ格差はあるけれど、資源は地域の方がたくさんある。伝え方次第でグンと変わります!」 福留さん 「地域における活動やクリエイティブな課題解決の中で、第三者視点が特に大切だと思っています」 田中さん 「自分みたいな人間が入って、地域の人たちが気づくこともある。こういう伝え方をすれば人って来てくれるんだとか。まぜこぜじゃないけど、外の目も必要だと思います。 地域に眠っているものをしっかり見つめる。ただそこにはプロとしての確信というか経験に裏付けられた勘みたいなものは必要。言われて “え? そんなものを?”と思えるものもひろっていきます」

今帰仁ベンチ 地元の人に「今帰仁の宝だ」と言われた田中さんのプロデュース作品。本編第一回目はこちらのものがたりづくりを分解しますよー(画像提供:POPS)

福留さん 「私、地域の仕事をしているときに“これは東京に住む自分の視点なのではないか?”と悩むことがあるんですけど、淳一さんはそんなことないですか?」 田中さん 「東京視点、なくなっちゃったかも。だってほとんどいないし(笑) 多様な視点は、企業を辞めてみて、地域に放たれて、育ててもらったのかもしれません。 それから海外のクリエイターたちと審査員や仕事をしていろいろな考えに触れられたこともローカルの仕事にすごく生きています。みんな自分が好きなことに対する投資を惜しまない、その代わりめちゃくちゃクリエイティブで。結局人ってそういうことなんだな。大事にすることって同じなんだなって。地域の仕事ってミニマルなことをしているようで、グローバルに通じ合うなと思っています」 ひらばる 「だからスローガンにも“Creativity for Local, Social, Global”と掲げられているんですね! ところでウワサでは、田中さんはクライアントに企画案を1点しか出さないとか」 田中さん 「(笑)全てではないですが、1案ということも確かに多いです。自分の脳内イメージなのですが、企画を生み出す時に、頭の中にものすごい数のハードルがあって、それらのハードルをすべて超えた先に出てきたものが最後に残って、それを企画として言語化しています。さまざまな選択肢、分岐点を掛け合わせた演算を頭の中でめちゃフル回転させてる感じ。 なので企画に対して何を聞かれても、どうしてそうしているか、ほぼ理由を答えられます。あとは、その企画アイデアを実現するために、クライアントさんにどう通すかというプレゼンのスキルは必要です。孤独な人たらしだと思うんです、クリエイティブ・ディレクターって(笑)自分が道化師になってでも、やった方がいいものが見えているので」 ひらばる 「孤独な人たらし(笑)その、クリエイティブを作り込む過程や、言語化する方法を、本編ではじっくり教えていただけるんですよね。すごく楽しみです。スッポンシスターズ※が根掘り葉掘り聞きます!」 ※スッポンシスターズ:福留さんとひらばるによるユニット。くらいついたら離しません。詳しくは導入編をご覧ください 福留さん 「これからの時代に必要になる、人を巻き込むノウハウやプロセス、コミュニケーションの交換としてのクリエイティブを突き詰めてまいりましょう。私も楽しみです!」 ひらばる 「坂本さん、田中さんからの指令で、このZoom対談にもご参加くださりありがとうございました。いかがでしたか?」 坂本さん 「ありがとうございます。聞いていて、胸にくるものがありました!」 ひらばる 「私も常々、取材や対談って、相手の方が積み上げてきた知恵や思いや努力や失敗も含めて、わずかな時間で教えてもらえる贅沢な時間だと思っています。これからはじまる本編の取材も、その体験をシェアできないかなぁとも」 田中さん 「いろいろやってみましょう! よろしくお願いします!」 クリエイティブにできること。田中さん、福留さん、それぞれがいま感じていることをうかがいました。 いよいよ次からは本編です。このプロジェクトを通じて、地域やそれぞれの場がよりよくなればいいなと思いながら、引き続き進めてまいりたいと思います!研究員プロフィール:平原 礼奈

mazecoze研究所代表

編集者・手話通訳士

「ダイバーシティから生まれる価値」をテーマに、企画立案からプロジェクト運営、ファシリテーション、編集・執筆などを行う。

文化芸術、鑑賞サポート、地域、農と食、デフスポーツ、人材開発など様々なテーマのプロジェクトに参画。