ソーシャルデザインの鍵は、誰かのためにと自分のためにをかけあわせた持続可能性

目次

ソーシャルデザインについて改めて考えたくなりました

こんにちは。mazecoze研究所のひらばるです。 ここ数年でよく聞くようになった言葉にソーシャルデザインがあると思うのですが、皆さんは「ソーシャルデザインって何?」って聞かれたらどんなふうに説明しますか? Wikipediaでは、ソーシャルデザイン(英語:social design)とは、社会をどう築くのかという計画。デザインの対象はモノだけではなく社会である。 育児、地域産業、高齢化問題、コミュニティ、災害といった社会の抱えるさまざまな課題を市民の創造力で解決する方法として近年に注目され始めた。社会的な線題の解決と同時に新たな価値を創出する画期的なしくみを作ること。単なる利益追求ではなく、社会貢献を前提としたコトやモノのデザインといった定義がなされる(Wikipediaより一部引用)とでてきます。私も「ソーシャルデザインは、社会の課題を解決しながら新しい価値を生み出すしくみづくり」という定義がしっくりきていました。 というのも、ライフワークとして携わっている「PRe Nippon(プレニッポン)」というソーシャルデザインプロジェクトでは、何かしらの課題があって、そこに新しい価値を生み出すために行動してきたからです。 ところが先日。 プレニッポンで一緒に共同代表をしている松山康久さんと何気なしにソーシャルデザインについて話していましたら、松山さんが「ソーシャルデザインは流れを続けるしくみをつくる、みたいなことだと思っています」と言うではありませんか。 「ん? 目的としてなんらかの課題解決があって、そのためにしくみを作るってことですよね」と食い下がる私。 「自分的には逆で、持続可能になっていくために、みんな無理なく暮らしていけるように、地域とか社会の課題を吸い上げて解決していくって感じかなぁ」と松山さん。 えー、これまで私が思っていた定義とは目的の部分が逆なような、でも根っこの意味は同じなような。 もやもやしたのでありました。 でもたしかに、かれこれ8年この活動を続ける中で、松山さんとは合言葉のように「自分たちが持続可能じゃなくっちゃ」って言ってきたんですよね。 「ソーシャルデザインだからボランティアでしょ」とか、「プロボノ(専門性を生かした社会貢献)が当たり前」という風潮が少なからずある中で、プレニッポンもスタートはプロボノでした。 でも、活動を進めるうちにいつしか「どんなに良いことでも、やる側が疲弊して続けられないんじゃ元も子もない」と思うように。 そこで、「ソーシャルデザインのあり方ってなんだろう」というのを、いま一度自身の活動を振り返りながら考えてみたいと思いました。

仕事でも友だちでもないつながり方

プレニッポンの起こりは2012年。私にとってはフリーランスとして独立したタイミングでした。 はじめはプレニッポンという団体ではなく、立ち上げメンバーの1人である編集者の羽塚順子さんが取得した助成金を活用して「被災地支援のプロダクトを作る」というプロジェクトだったのです。 羽塚さんと、アートディレクターの國松繁樹さんと、私。 年齢も活動の場もできることも違う3人が、東日本大震災の復興というあまりにも大きな課題の前に集まり、雇用関係もなく友達でもない中で始めた取り組みが、プレニッポンの原型でした。 私はそのちょっと前まで勤めていた会社から毎月お給料をもらい、知人友人などのつながりの世界で生きてきたので、目的だけでつながって行動する人たちの存在に驚き、またその中に自分もいることが不思議でした。 そんな掴みきれない関係性の人たちと、泊まりがけで福島県南相馬市の福祉事業所「さぽーとセンターぴあ」さんにうかがったのが2012年1月のこと。 ぴあさんは、東日本大震災の津波で甚大な被害にあった地域にある事業所で、施設のすぐの近くには、何もなくなってしまった海岸沿いの景色が広がっていました。

当時、慣れ親しんだ土地を離れることが難しい障害のある人たちは施設に残り、でも地元企業の多くは避難した後だったので、施設での仕事(地元企業からの受注業務が多かった)が激減していました。

「大切なのは居場所と出番」と教えてくださったのは元厚生労働事務次官の村木厚子さんですが、以前とは変わってしまって原子力発電所事故の不安も残る場所と、出番や役割がないとても大変な状況の中で、施設の方々は暮らしていました。

「この場での継続的な仕事を起こす!」

見学後に3人で話し合い、任意団体として生まれたのがプレニッポンです。

ぴあさんは、東日本大震災の津波で甚大な被害にあった地域にある事業所で、施設のすぐの近くには、何もなくなってしまった海岸沿いの景色が広がっていました。

当時、慣れ親しんだ土地を離れることが難しい障害のある人たちは施設に残り、でも地元企業の多くは避難した後だったので、施設での仕事(地元企業からの受注業務が多かった)が激減していました。

「大切なのは居場所と出番」と教えてくださったのは元厚生労働事務次官の村木厚子さんですが、以前とは変わってしまって原子力発電所事故の不安も残る場所と、出番や役割がないとても大変な状況の中で、施設の方々は暮らしていました。

「この場での継続的な仕事を起こす!」

見学後に3人で話し合い、任意団体として生まれたのがプレニッポンです。

PRe Nippon

社会との良い関係づくり(PR)、価値の再生(Re)を通じて「これからの人、これからの職、これからのNipponのために」を実現させることが、いまに続くコンセプトになっています。

PRe Nippon

社会との良い関係づくり(PR)、価値の再生(Re)を通じて「これからの人、これからの職、これからのNipponのために」を実現させることが、いまに続くコンセプトになっています。

被災地支援のものづくりに試行錯誤

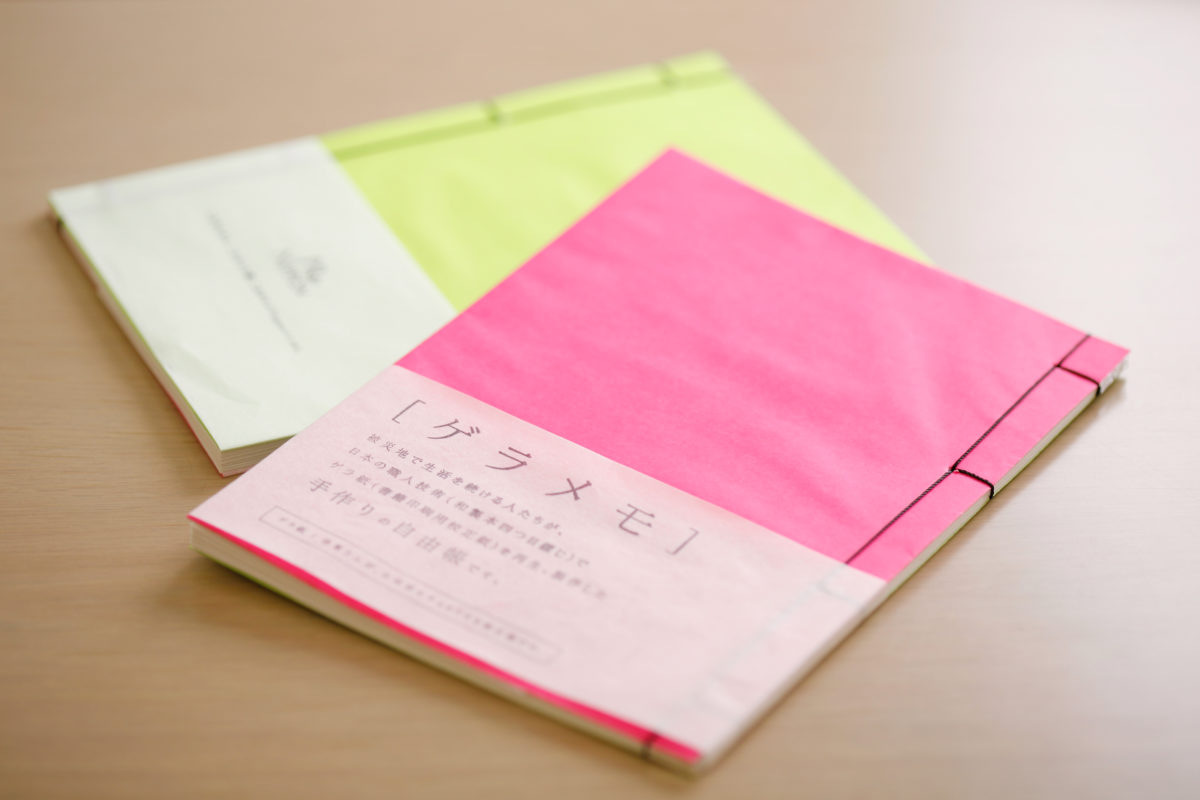

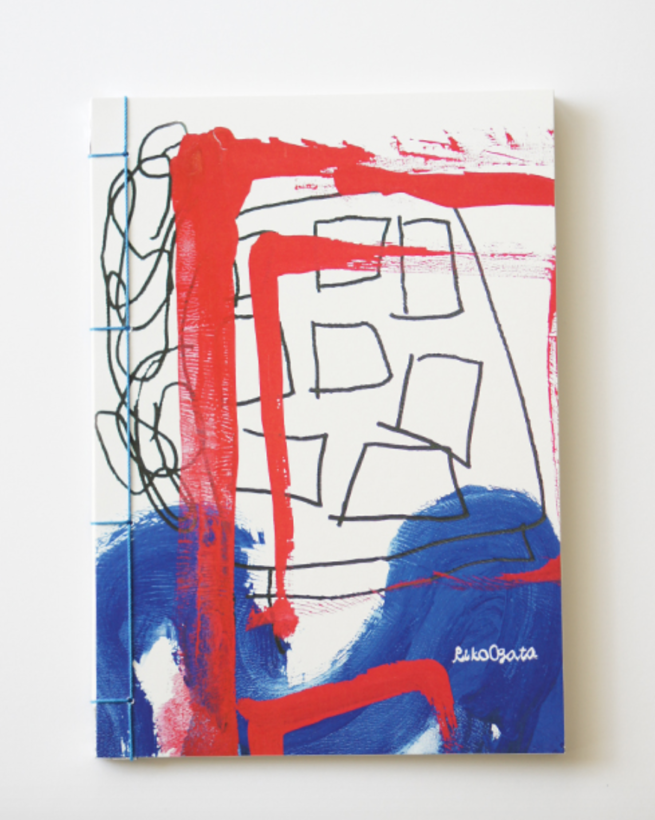

ゲラメモ。メモの部分は、書籍の構成紙(ゲラ)が袋とじになっている。

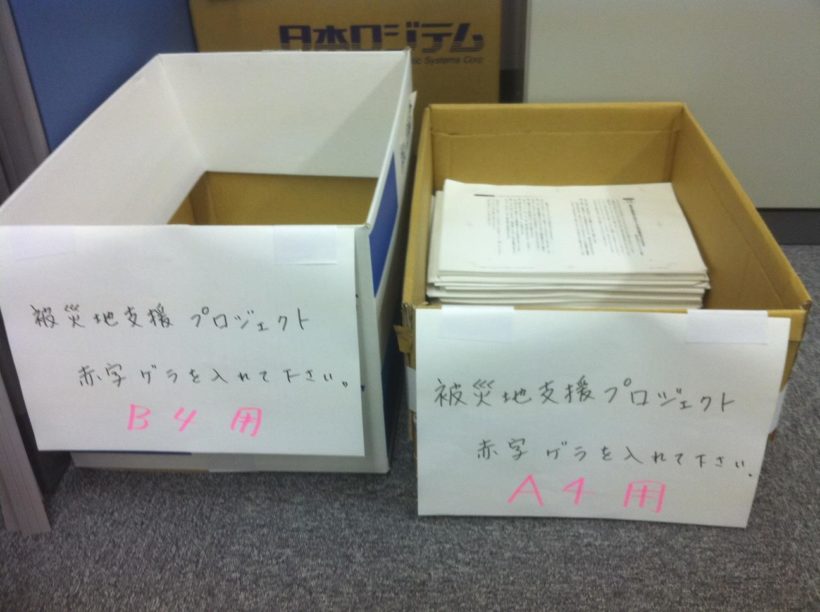

それから数ヶ月経って、“再生とこれから”への願いを込めた自由帳「ゲラメモ」が完成しました。 私はプロジェクトマネジャーをしたのですが、まぁー大変で(笑) ありがたいことに助成金があったので、スタートの資金集めには困らなかったのですが、まず資材集めに頭を悩ませました。 ゲラメモに使う紙は書籍の校正紙(ゲラ)なので、お金では買えません。色々な出版社さんを訪ね、概要を説明してゲラ提供のお願いをするのですが、著作権の関係がありほとんどNG。 しばらく粘るうちに何とか応援してくださる編集者さん、著者さんにご協力いただくことができて、数百冊分の素材を集めることができました。

しばらく粘るうちに何とか応援してくださる編集者さん、著者さんにご協力いただくことができて、数百冊分の素材を集めることができました。

某出版社で編集者さんがゲラ集めに奮闘してくださった

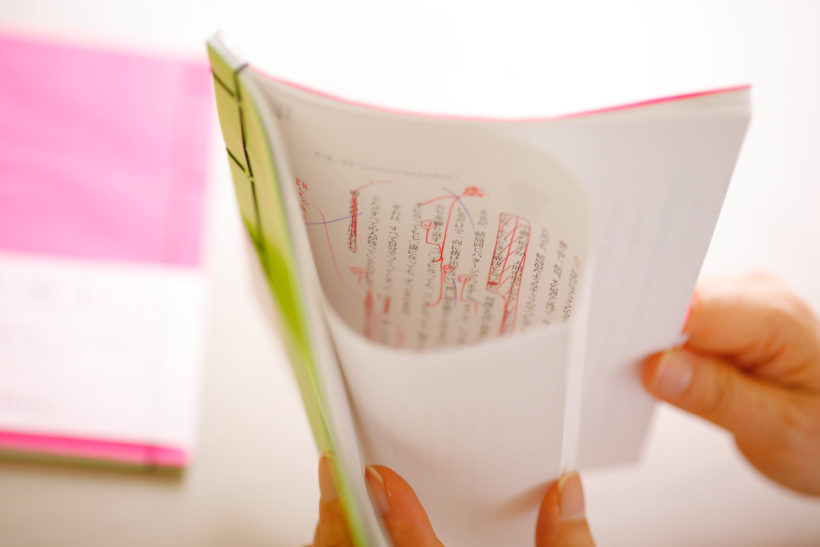

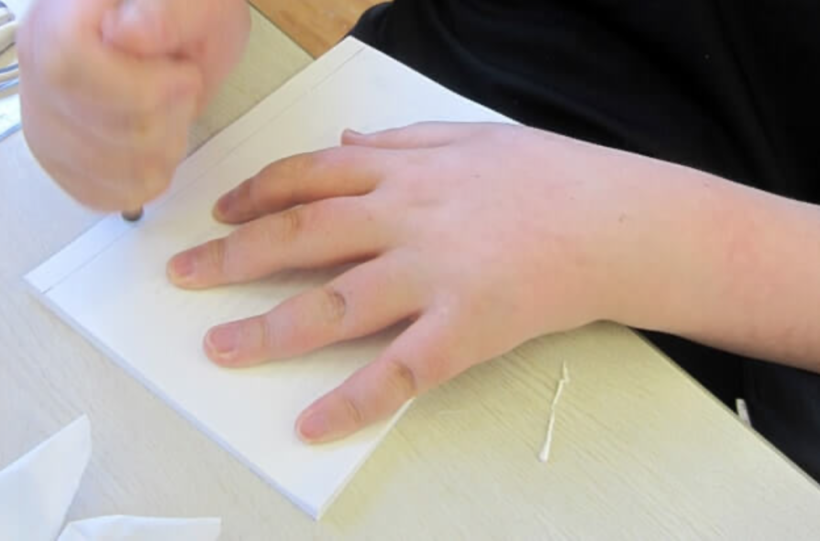

それからは、ものづくりそのものの難しさに直面しました。 國松さんがゲラメモのデザイン、仕様を決めてくれるまではスムーズに進んだものの、ものづくりのプロではない私が進行役とあって、生産工程づくりに四苦八苦。和製本四つ目綴じという製本技術を職人さんから学ぶワークショップに参加して、製本工程をまとめ、福島で実演して、そこから職員さんが利用者さんの特性に合ったアレンジや作業分割をしてくださるなど、時間をかけて進めていきました。

和製本四つ目綴じで手製本するゲラメモ

それからあれこれ試算や販売店への営業、初品の検品、発送です。 専門家の方のご意見もいただき「その価格帯は倍額にしないと合わないし、その生産方法では量産はできない」という指摘をもらったりもしました。 量産できる文房具と同じように売るのとはまた違う方法にしなくては、と考えるきっかけをもらいました。 とはいえ、販路を見つけるのがとても大変で。まずは渋谷にある書店のレンタルボックスで販売開始したのですが、はじめの一ヶ月で4冊しか売れず。 施設のみなさんに申し訳なくて、この活動は本当に必要なことなのだろうかとガックリしたものです。 その間フリーランス一年生の私は持てる力のほとんどをプレニッポンに注ぎ、助成金も資材購入や交通費で尽き、でも商品は売れないという、焦りに焦る状況でした。 誰も幸せになっていない状況に、使命感だけでは続かない。これはやばい……。と痛いほど実感しました。 その時の自分には、他の人を巻き込んで一緒につくるという意識も低かったと思います。自分がこんなに大変なんだから、周りの人を巻き込んではいけないと思っていました。モノではなくコミュニケーションツールだった

私の結婚式の引き出物。ゲラメモはじめ、すべて福祉事業所さんの商品

ゲラメモをめぐってはその後、不思議なことが起こります。 メモ帳や雑貨を売っている文具店では予想通り全く売れないのですが、プロダクトに込められた作り手さんの背景を知り共感してくださった方々から、イベントでのプレゼントや引き出物の品に加えていただけるようになったのです。 委託販売だと返品が悲しいのですが、この場合は数十冊単位の買取で、制作期間も何冊なら何日くらいと余裕を持って決めていた日数をいただいて、受注生産できるようになりました。 それから松山さんはじめ、ゲラメモやプレニッポンのコンセプトに共感して参画してくれた仲間が増えました。 私も結婚式の引き出物にゲラメモを。書籍のゲラはとても貴重だったので、自分にゆかりのあるゲラ=楽譜をかき集めてオリジナルのゲラメモにしました。 全国の福祉事業所で作られたウェルフェアトレードの美味しいものも詰め合わせたのですが、喜んでくれてSNSで発信してくれたり、参列した幼なじみと新たなプロダクトを作ることになったり、「あれ? ゲラメモの力ってこれだったの?」 と。 「ゲラメモは、モノではなくコミュニケーションツールなんだよ」と言ったのは、國松さん。本当にその通りで、ゲラメモから思いもよらない世界が広がっていきました。ゲラメモがここまで連れてきてくれた

東北和綴じ自由帳展

その後、ゲラメモをきっかけに企画がスタートしたリクルートホールディングの「東北和綴じ自由帳展」に企画・制作協力として参加。 187人の著名クリエイターがデザインした表紙を使った自由帳を、ぴあさんをはじめとして福島・宮城・岩手の3県にある合計14施設の福祉事業所との協働ネットワークの中で制作しました。 私は子を生んでいてほぼ何もできなかったのですがいなくても全然へっちゃらで(笑)、メンバーがあれよと言う間に完璧にプロジェクトを進行してくれました。

利用者さんの職人技が光る

東北和綴じ自由帳展では1万冊ほどが売れ、2015年のグッドデザイン賞も受賞。 施設の方は工賃が上がったことを喜んでくださり、そして障害のある利用者さんが製本職人となり制作を楽しみに働いてくださっていると教えてくれました。それを聞いて、心の底からほっとしました。 その後、ぴあさんではオリジナルの和綴じメモ帳を販売したり、和綴じワークショップを地域で開催して、仕事づくりの輪を広げてくださっています。

ゲラメモミニ

さらにゲラメモは、企業やアーティストのオリジナルゲラメモ、ゲラメモminiなどにも展開していきます。

アーティストのおがたりこさんオリジナルゲラメモ「びるビル」

新たなプロダクトとして「世界にひとつの注染蝶ネクタイMusubi-Tie」シリーズも制作。

Musubi-Tie-Pin

Musubi-Tieは、日本独自の伝統的な染色技法である「注染」で作られた手拭いの、にじみの度合いで規格外となった素材を使用し、一つひとつ障害のある方が縫製する蝶ネクタイです。

荒川ひまわり第2で働く方々が丁寧に縫製

糊で防染した生地の上から染料を注ぐ「注染」は、多くの工程をすべてを職人さんが手作業で行います。 同じものはひとつとして存在せず、にじみが強いものは規格外として販路にのらないことも多く、それも原因で過去に多くの注染工場がつぶれていったそうです。 時代に合う形で注染を表現するブランド「にじゆら」さんから、伝統的な職人技術を継承するための「いにしえ職人基金」に寄付をする形で素材を譲り受け、にじむほどに美しい唯一無二の蝶ネクタイを作っています。 大阪の注染ブランド「にじゆら」さんの規格外となった手ぬぐいを素材に

大阪の注染ブランド「にじゆら」さんの規格外となった手ぬぐいを素材に

全国のにじゆらさん店舗で販売中!

2015年には、代官山蔦屋書店さんでプレニッポンの企画展「これからの人、これからの職、これからのNipponのために」を開催。 ゲラをご提供いただいた作家さんや出版社さんにもご協力いただき、プレニッポンが取り組んできた活動や思いを詰め込んだ企画展となりました。 営業に行った時に対応してくださった代官山蔦屋書店のご担当者が、私の高校の後輩だったことが打合中に判明しサクサク話が進んだミラクル(笑)

営業に行った時に対応してくださった代官山蔦屋書店のご担当者が、私の高校の後輩だったことが打合中に判明しサクサク話が進んだミラクル(笑)

持続可能なソーシャルデザインであるために

振り返ると、プレニッポンというソーシャルデザインプロジェクトを続けてこられたのには、色々な理由があったと気づかされます。 あくまで私の見方ですが、- 関わる人の手を離れて自分で歩いて行ってくれるようなストーリーやコンセプトがあること

- 誰かや何かに価値をおこすこと

- 自分の感情が動くこと(うれしい、楽しい、時に怒りも)

- 活動を自分ごととして語れること

- メンバーの「これがしたい」を応援しあえる自由があること

- とりあえず行動できる環境であること

- 行動するごとに関係性の質や形が変化、進化、拡散していくこと

- やっていておもしろいこと

研究員プロフィール:平原 礼奈

mazecoze研究所代表

編集者・手話通訳士

「ダイバーシティから生まれる価値」をテーマに、企画立案からプロジェクト運営、ファシリテーション、編集・執筆などを行う。

文化芸術、鑑賞サポート、地域、農と食、デフスポーツ、人材開発など様々なテーマのプロジェクトに参画。