国宝土偶が集結する「縄文展」に沸く東京国立博物館で、土偶女子代表 譽田亜紀子さんのトーク&折り紙作家 COCHAE 武田美貴さんの土偶折り紙イベントに参加してきました!

縄文時代を現代につなぐ立役者、ふたたび登場

土偶女子代表の譽田亜紀子(こんだあきこ)さんが教えてくれた、土偶と縄文時代に学ぶ、いまを生きる力

https://mazecoze.jp/cat7/3747

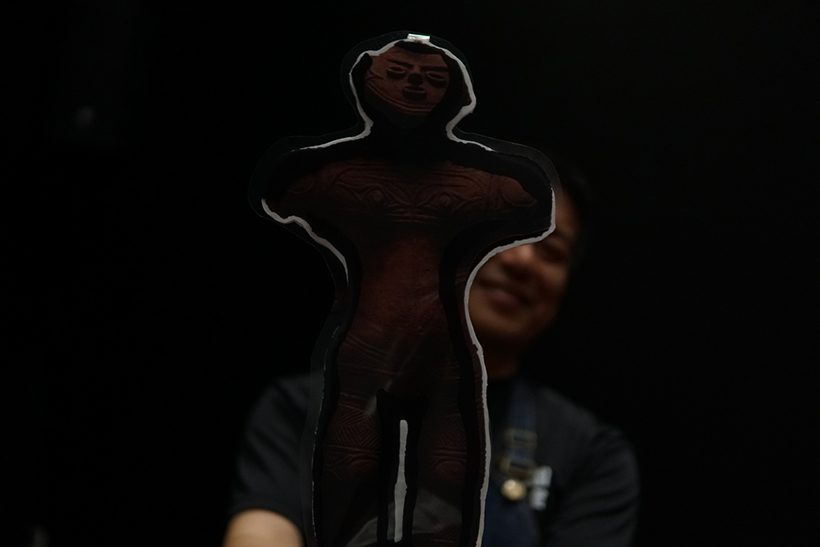

“誰かを想うパーソナルな祈りの対象”であった土偶や、縄文時代人の命の再生と共生への感性について教えてもらって、深く感銘を受けました。

あれから数ヶ月、あれよという間に縄文・土偶ブームが到来!

7月からは上野にある東京国立博物館で「縄文-1万年の美の鼓動」(縄文展)が開催され、縄文時代の出土品の中で6 件ある国宝の全てが揃い、入場者は20 万人を超えたのだとか(8月17日現在)。

しかも、国宝6件のうち5件が土偶で、誰もが一度は教科書で見たことがある「中空土偶」、「仮面の女神」、「縄文の女神」、「合掌土偶」、「縄文のビーナス」が集結しているのです!

メディアでも連日のように縄文について取り上げられ、解説をする譽田さんをこの夏何度もテレビや雑誌でお見かけしました。

土偶や縄文時代を現代につなぐ通訳者として突き進まれていてまぶしいです!

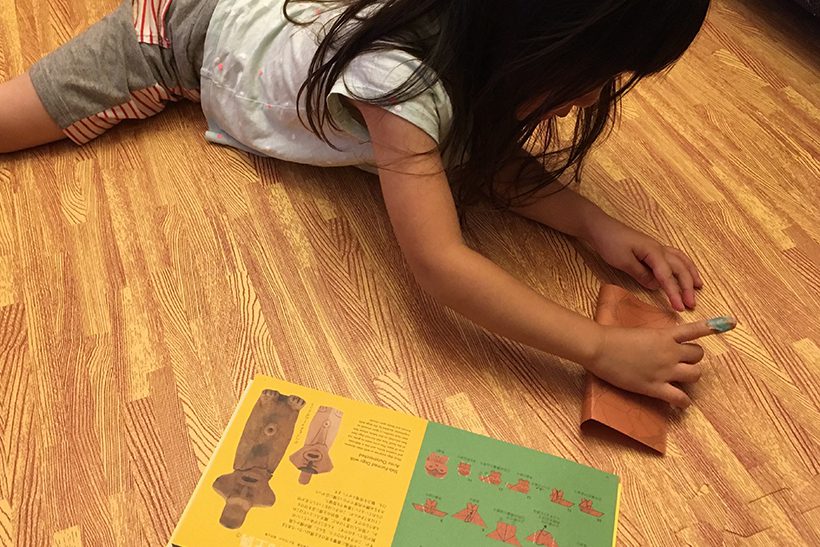

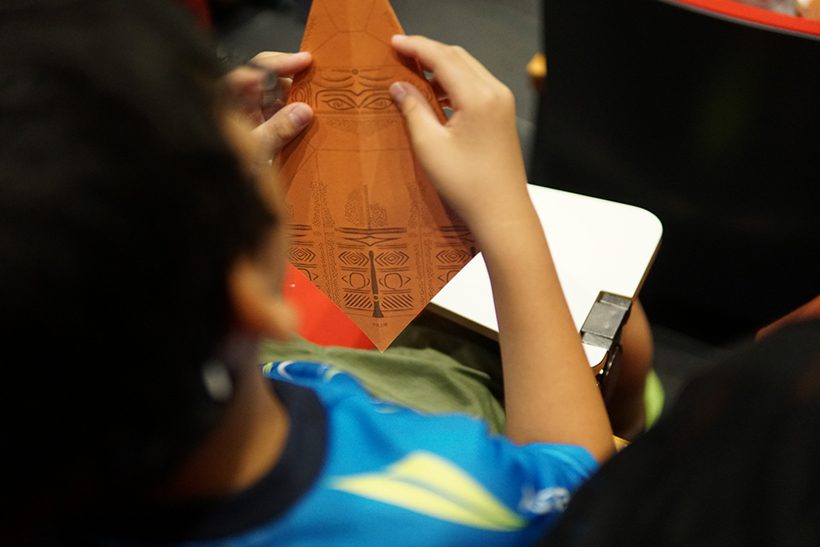

折り紙から土偶が生まれる!?

夏休みの自由研究にも。隅々まで中空土偶を観察

子供たちの手から続々生み出される、折る土偶ちゃん

譽田亜紀子さんブログ https://lineblog.me/kondaakiko/ 『折る土偶ちゃん‒作って発掘・縄文おりがみ‒』(朝日出版社) 譽田亜紀子・COCHAE著 https://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255010762/ TNM&TOPPAN ミュージアムシアター VR作品『土偶 美のはじまり』(9月30日まで上映) http://www.toppan-vr.jp/mt/ (撮影:コウタ)

研究員プロフィール:平原 礼奈

mazecoze研究所代表

編集者・手話通訳士

「ダイバーシティから生まれる価値」をテーマに企画立案からプロジェクト運営、ファシリテーション、コーディネートまで行う。

人材教育の会社で障害者雇用促進、ユニバーサルデザインなどの研修企画・講師・書籍編集に携わった後に独立。現在多様性×芸術文化・食・情報・人材開発・テクノロジーなど様々なプロジェクトに参画&推進中。